ボランティア

気候変動と人権 ~ウトロ平和祈念館 おひさまプロジェクトの点灯式~

京都府宇治市にあるウトロ平和祈念館では、市民再エネプロジェクトin京都と協力し、9.3kWの太陽光発電設備が設置されました。4月30日にそのお披露目会である点灯式が行われ、気候ネットワークのスタッフと、ボランティア2名が参加しました。

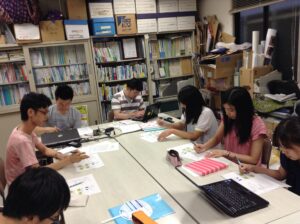

気候ネットワークボランティア夏休みの思い出2016

こんにちは。京都事務所の近藤です。 子どもたちは夏休みが終わり、学校が始まるころですね。みなさんも楽しい夏休みを過ごされたでしょうか?私の夏の連休は、気候ネットワークボランティアとのキャンプで始まりました。楽しかった2日 […]

星空企画!満天の星空が見たくて

こんにちは。気候ネットワークボランティアの松﨑です。今回はボランティアメンバーの交流を深める目的を兼ねて2月12、13日と京都府綾部市に天体観測に行きました!星空の写真を撮影して、クリーンな再エネへの転換を求めるポスター […]

ボランティアの集いに参加して―本気で“環境”について考える「環境」にいるということ―

はじめまして、立命館大学に通うインターン生の早川友浩です。アメリカ留学から帰ってきて早々、気候ネットワークのインターンに参加しています。今年の夏は、「学びの夏」になりそうです。 8月21日に行われたボランティアの集い イ […]

COP21パリ合意に向けての第一歩~ボランティアの国際交渉勉強会

はじめまして。2015度の気候ネットワーク・インターン生のY.Aと申します。 私はCSOラーニング制度を通じて、気候ネットワークで温暖化防止教育事業「こどもエコライフチャレンジ」を中心に活動に参加させて頂いています。CS […]

NPOでボランティア活動しませんか?

こんにちは。気候ネットワーク環境教育・デザイン担当岡本です。 ちょっと前の話なのですが、「NPOでの仕事について話してほしい」と、お世話になっている方に呼ばれて11月22日、神戸まで行ってきました。 NPOってなにをして […]

インターンの先輩に聞く!!~ボランティアで社会貢献~

こんにちは、京都事務所インターンの大学3回生、椿です。 大学では化学を勉強しています。 インターンに気候ネットワークに来たのは 私は高校生の時から地球環境に興味があり、理系のフィールド以外の視点から地球環境を見 […]